La descente en trail

« Le trail se gagne en montée et se perd en descente. » C’est une phrase qu’on entend souvent en trail. Il y a du vrai à en tirer, encore faut-il bien l’interpréter. Est-ce à dire que, la descente étant la portion la plus rapide, c’est là que se fait la différence ? En partie, oui, mais la réalité est plus complexe. En s’appuyant sur la littérature actuelle, cet article a un double objectif : comprendre ce qui se passe en descente (muscles, biomécanique, physiologie, fatigue, …) et proposer des pistes pour l’entraînement.

Les enjeux et l’importance de la descente

Pour comprendre les enjeux liés à la descente en trail, il semble pertinent de s’intéresser au papier de Genitrini et al. [7]. L’objectif de l’étude était d’étudier, sur plusieurs courses d’ultratrail, comment la performance est influencée par :

- Le niveau de performance (Elite vs finisher),

- Le terrain (montée vs descente),

- La phase de course (première ou deuxième moitié), et comprendre l’impact croisé de ces facteurs sur la stratégie de pacing.

Pour cela, les auteurs ont collectés des données sur 16 éditions de 4 grandes courses (UTMB, CCC, Javelina 100k, Javelina 100 miles), soit 16 518 finishers analysés au total. La variable clé analysée dans l’étude est le RSS pour relative section speed, autrement dit, la vitesse moyenne d’un segment (montée ou descente) divisée par la vitesse moyenne de la course. Cette variable permet donc de voir en quel proportion les athlètes courent plus vite ou plus lentement en montée et descente par rapport à leur vitesse moyenne sur la course.

Cette étude conclut notamment que :

- Tous les coureurs ralentissent dans la deuxième moitié de course, mais la baisse est plus marquée en descente qu’en montée, et cette dégradation est plus importante pour les athlètes de la deuxième moitié du peloton : la vitesse relative en descente chute de 24,5 % en descente et de 15 % en montée.

- Les athlètes qui finissent dans la première moitié (top 50 %) ont un RSS plus élevé dans les descentes (comparé aux montées), c’est à dire que relativement à leur vitesse de course, ils vont plus vite dans les descentes que les coureurs de la seconde moitié des finishers. Ils ont un pacing plus conservateur en montée, et plus agressif en descente.

Bien que l’étude ait été réalisée sur des courses de 100 km ou plus, ses résultats peuvent s’extrapoler à des trails plus courts, puisque les causes des différences de pacing (chute de vitesse surtout en descente) (qui seront développées dans cet article) sont de même nature.

On comprend donc que c’est principalement en descente que l’écart se creuse, non pas parce que certains vont plus vite, mais surtout parce que d’autres perdent moins de vitesse avec la fatigue. Cela reflète probablement une meilleure tolérance aux impacts, une meilleure technique, etc.. Cela met en avant l’idée que la descente est un levier décisif qui doit être spécifiquement entraîné. Mais pour cela, il faut comprendre, entre autres, la biomécanique et la fatigue propres à la descente. L’idée est aussi de mettre en avant qu’en plus d’être la partie la plus coûteuse d’un point de vue neuromusculaire, c’est la plus compliquée à monitorer, la fréquence cardiaque (FC) ou la vitesse n’étant pas de bons indicateurs.

Les spécificités de la course en descente

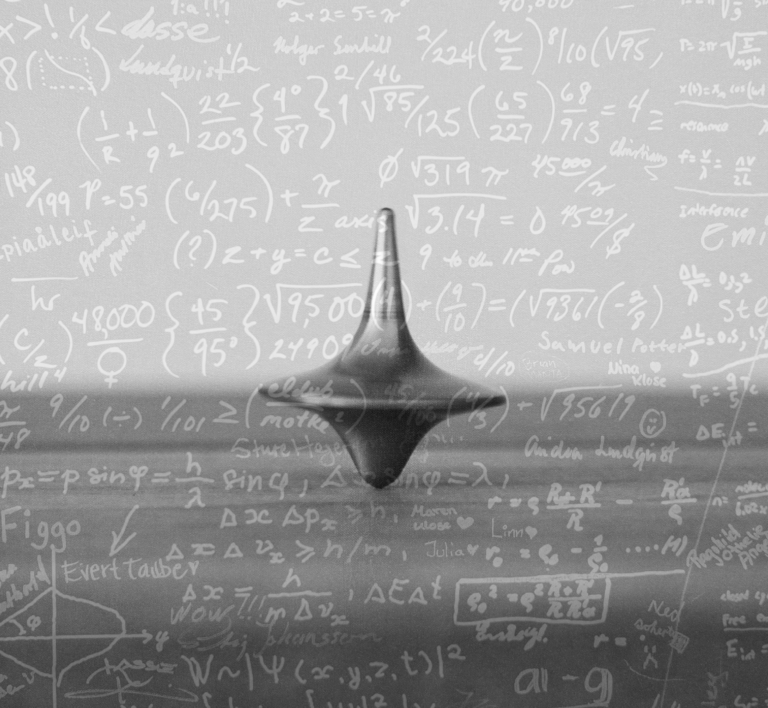

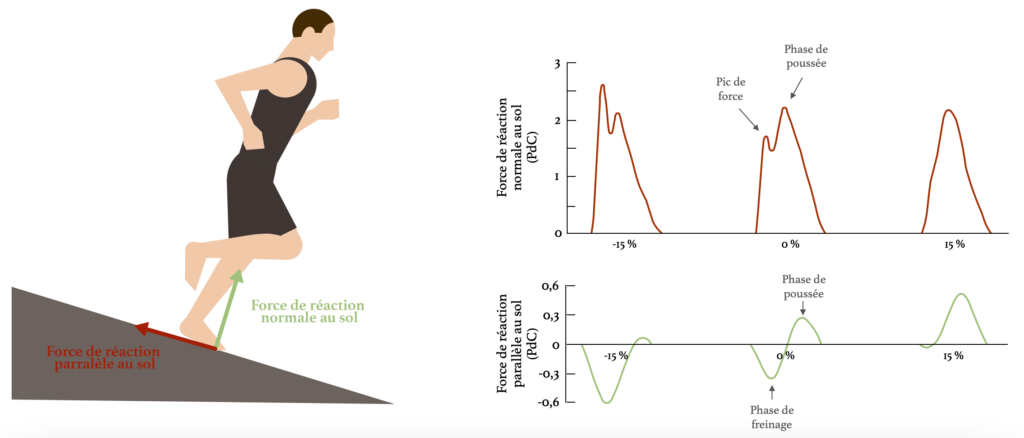

Transmission de force

Lorsque l’on court à plat, en montée ou en descente, les forces appliquées au sol au moment du contact varient significativement [8]. La force de réaction du sol, que le corps doit encaisser, peut être décomposée en deux composantes : une composante normale à la pente (perpendiculaire) et une composante parallèle à la pente, comme l’illustre la Figure 2 tirée de [8]. En course à plat, on observe typiquement un premier pic de force verticale au moment de l’impact. C’est la force nécessaire pour ne pas s’effondrer au sol. En courant à 10 km/h, ce pic peut atteindre environ deux fois le poids du corps. En parallèle, une force horizontale négative apparaît : elle traduit le phénomène de freinage, sans lequel on glisserait vers l’avant. Vient ensuite une phase de transition durant laquelle le bassin passe au-dessus du pied d’appui, et la force horizontale devient nulle. Enfin, c’est la phase de poussée : la force verticale augmente de nouveau et la force horizontale devient positive, traduisant une propulsion vers l’avant.

Ces différentes phases sont visibles sur la Figure 2 pour plusieurs pentes. Sur une montée à 15 %, le premier pic de force verticale disparaît et la phase de freinage devient quasi inexistante. Cela reflète un changement majeur : en montée, il n’y a presque pas d’absorption passive, uniquement une poussée active. L’effort à encaisser pour les muscles et les tendons est donc réduit, ce qui peut être intéressant dans une logique de reprise ou de post-blessure.

À l’inverse, en descente, l’accélération du corps est amplifiée par la pente et la gravité. Le pic de force verticale à l’impact et la phase de freinage sont donc nettement majorés par rapport à la course à plat. La phase de poussée parallèle au sol peut même disparaître, car la vitesse d’avancement générée par la pente est déjà élevée. Les contraintes mécaniques subies sont donc bien plus importantes. Plus la vitesse augmente, plus le pic de force à l’impact s’élève, pouvant dépasser 2,5 fois le poids du corps à 10 km/h. Cela donne un premier aperçu de pourquoi la descente est si traumatisante pour l’organisme : les efforts à encaisser y sont nettement supérieurs.

Figure 1 : Force de réaction normale et parallèle au sol en course à pied pour différent gradient de pente inspiré de [8]

Impacts sur la biomécanique et la physiologie

Si on regarde maintenant de façon plus globale l’impact de la descente sur les différents aspects biomécaniques et physiologiques, l’étude de Vernillo et al. [2] montre que :

– Le temps aérien augmente : les coureurs passent plus de temps en suspension.

– La fréquence de pas diminue, ce qui augmente la contrainte par impact.

– L’attaque talon (rear-foot strike) est adoptée de façon plus importante avec l’augmentation de la pente négative. Ce type d’attaque est associé à plus de freinage et plus de stress excentrique sur les quadriceps et tibiaux antérieurs.

– Le type de contraction musculaire est principalement excentrique.

– Il y a plus de dissipation que de génération d’énergie : le corps absorbe l’énergie cinétique plutôt que d’en produire. Cela signifie que la descente est mécaniquement destructrice, bien qu’énergétiquement “économique”.

– Le coût énergétique Cr (énergie nécessaire pour déplacer 1 kg de notre masse de 1 mètre exprimé en J·kg⁻¹·m⁻¹) diminue à mesure que la pente diminue, jusqu’à atteindre un minimum autour de −20 % , représentant le point optimal de rendement énergétique. Au-delà (pentes plus négatives que −20 %), le Cr réaugmente, probablement à cause du travail de freinage plus important et de la perte de coordination. À noter que, selon la vitesse et la population, le minimum a parfois été observé autour de −10 % [3]. Cela met en avant qu’il y a des différences inter-individuelles : un athlète techniquement très à l’aise en descente peut présenter un Cr minimal à une pente plus faible qu’un coureur débutant. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à partir d’un certain pourcentage de pente négative le coût énergétique réaugmente à cause du travail de freinage. La Figure 3 ci-dessous montre l’évolution du coût énergétique en fonction du gradient de la pente basée sur les données de Minetti et al. [4].

Figure 2 : Évolution du coup énergétique en fonction du gradient de la pente, inspiré de [2]

Pré-activation musculaire : une anticipation déterminante

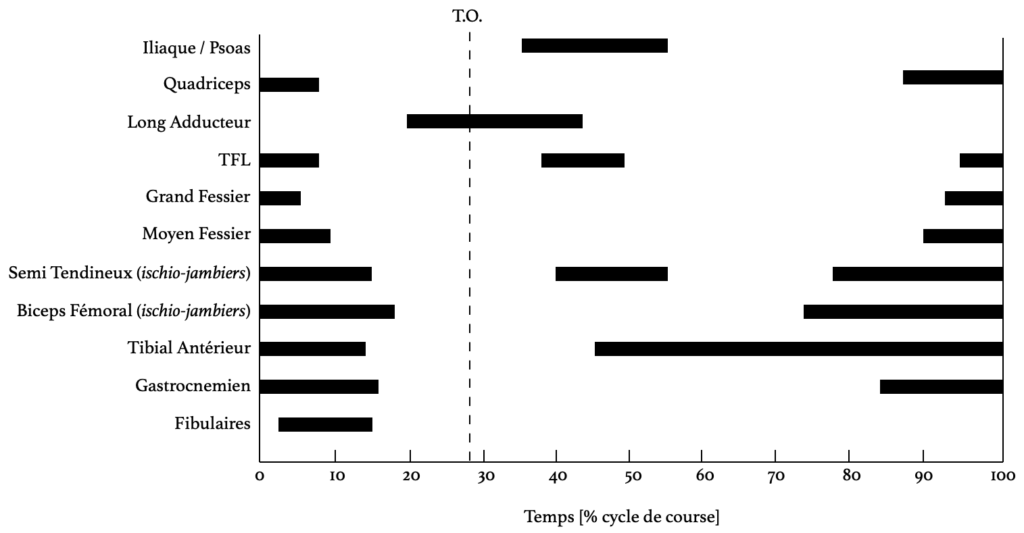

La Figure 4 (adaptée de Mann & Hagy, 1980 [9]) illustre l’activité électromyographique (EMG) des principaux muscles du membre inférieur tout au long d’un cycle de course. Elle permet de visualiser quand et combien de temps chaque muscle est activé :

- L’axe horizontal représente le temps exprimé en pourcentage du cycle de course.

- 0 % correspond au moment où le pied entre en contact avec le sol.

- T.O. (Toe Off) marque le moment où le pied quitte le sol.

- Chaque barre noire représente la durée d’activation d’un muscle.

- Si une barre commence avant 0 %, cela signifie que le muscle est activé avant l’impact = pré-activation.

- Une barre qui se prolonge après T.O. signifie une activation pendant la propulsion ou le cycle aérien.

Figure 3 : Activités électromyographiques (barres) des différents groupes musculaires du membre inférieur mis en jeu en fonction du temps lors d’un cycle de course, tiré de [8]

Ce que montre cette figure :

- Les ischio-jambiers (biceps fémoral, semi-tendineux), le quadriceps, le gastrocnémien et le tibial antérieur s’activent avant le contact au sol : ils jouent un rôle crucial dans l’anticipation et la modération de l’impact, ainsi que dans la stabilisation du genou et de la cheville.

- Les muscles du tronc et du bassin (ilio-psoas, fessiers, adducteurs, tenseur du fascia lata) sont fortement impliqués dans le contrôle global du mouvement.

- Les fibulaires interviennent dans le contrôle de l’éversion de la cheville, uniquement pendant la phase d’appui.

Cette analyse EMG du cycle de course met en lumière un phénomène souvent sous-estimé : la pré-activation musculaire, c’est-à-dire l’activation des muscles avant même le contact du pied au sol. Ce mécanisme prépare les muscles et les articulations à absorber l’impact, particulièrement en descente où les forces mécaniques sont amplifiées (cf. partie 2.1). Elle rappelle aussi que de nombreux muscles travaillent en synergie, et donc que le renforcement doit être envisagé de façon globale : un maillon affaibli perturbe la transmission des forces et sur-sollicite les maillons adjacents. Par exemple, des ischio-jambiers déficitaires réduisent la pré-activation freinatrice, dégradent la stabilité du genou à l’impact et déplacent la charge excentrique vers le quadriceps, accélérant la fatigue et le risque de lésion.

Travailler les stabilisateurs de la cheville est également crucial : le tibial antérieur responsable de la flexion dorsale du pied est le muscle avec la plus grande activation pour modérer l’impact au niveau de la cheville, le risque d’entorse de cheville notamment est augmenté avec des muscles non préparés.

Plus la vitesse de course augmente [10], plus cette pré-activation est marquée, surtout chez les coureurs entraînés. Elle est également influencée par la technicité du terrain [11], qui exige une adaptation rapide et fine du schéma moteur.

Ce fonctionnement vient remettre en question une vision simpliste de la descente centrée uniquement sur les quadriceps. Pour bien descendre, il faut entraîner l’ensemble de la chaîne postérieure, les muscles stabilisateurs et la capacité du système nerveux à anticiper le contact au sol.

Les paramètres de performance en descente

Maintenant que les spécificités de la course en descente ont été balayées, regardons les paramètres expliquant la performance en descente. Les travaux de Lemire et al. [6] ont proposé un modèle de prédiction de la performance en descente (trail courte distance) à partir d’un contre-la-montre de 5 km en descente chez des athlètes entraînés (10 hommes ; VO₂max moyen : 70,4 ± 6,3 ml·min⁻¹·kg⁻¹).

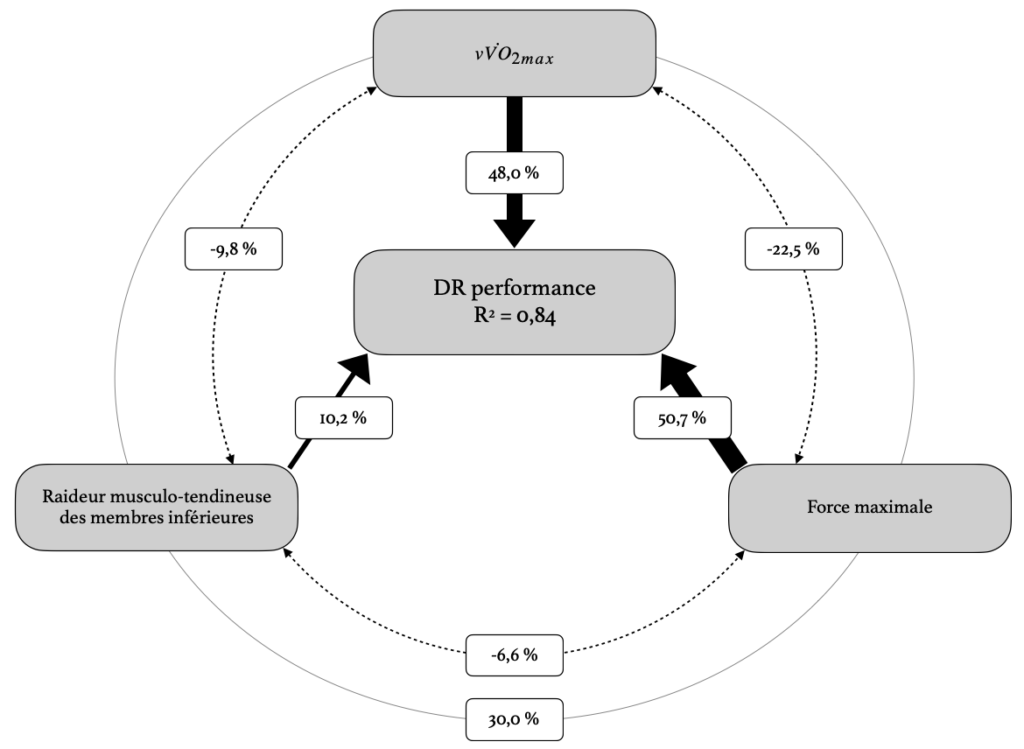

Figure 4 : Modèle de prédiction et analyse de la communalité des performances en contre-la-montre de descente (DR), inspiré de [6]

Le modèle montre que trois facteurs indépendants expliquent très bien la performance en descente (R² = 0,84) :

- la vitesse associée à VO₂max (vVO₂max),

- la force maximale des extenseurs des membres inférieurs,

- la raideur musculo-tendineuse des membres inférieurs.

Contrairement à la course à plat ou en montée, dont la performance est majoritairement expliquée par des paramètres physiologiques, en descente c’est la force maximale — un paramètre neuromusculaire — qui explique la plus grande part de la performance. Ce résultat ouvre des pistes claires pour progresser en descente, qui seront détaillées dans la partie dédiée. On peut également affirmer qu’aller vite à plat constitue un bon prérequis pour aller vite en descente, même si cela ne suffit pas.

Il faut aussi situer ce modèle : il a été établi chez des coureurs bien entraînés et sur courte distance. En trail long/ultra, le poids relatif des facteurs pourrait évoluer (fatigue excentrique cumulée, technique sous fatigue, gestion des risques), mais ce modèle reste un excellent point de départ.

Au-delà de ces trois prédicteurs “mesurables”, d’autres déterminants possèdent un impact non négligeable mais sont plus difficiles à quantifier :

- Technique (lecture de terrain, trajectoire, pose de pied, cadence, engagement, etc).

- Relâchement (notamment sur des pentes très techniques, qui va avoir un impact sur la modération de l’impact et donc la force encaissée).

Fatigue générées par la descente et marqueurs de fatigue

Sauf sur les formats très courts, les descentes vont se répéter et générer de la fatigue au fil de la course. Deux athlètes avec un profil identique au départ — même niveau physiologique — n’aboutiront pas forcément au même résultat à l’arrivée. La raison ? Leur tolérance à la fatigue, en grande partie induite par l’accumulation des descentes. En effet, la course en descente joue un rôle majeur dans la fatigue générée, et donc sur la capacité à maintenir une performance élevée. Comprendre comment cette fatigue se manifeste peut permettre de mieux cibler l’entraînement et d’y préparer l’organisme plus efficacement.

La revue de Bontemps et al. [12] apporte plusieurs éclairages utiles. Elle met en évidence que la course en descente induit :

- Perte de force maximale volontaire (MVC), principal indicateur de la fatigue neuromusculaire.

- Courbatures (DOMS), traduisant une réponse inflammatoire post-excentrique.

- Raideur musculaire accrue.

- Réduction de l’amplitude articulaire (ROM), conséquence des raideurs et douleurs post-effort.

- Altérations de la coordination intermusculaire (ex. : quadriceps/ischios).

- Diminution de la hauteur de saut (CMJ, SJ), indicateur indirect de la fatigue neuromusculaire.

D’un point de vue biologique, la créatine kinase (CK) est le biomarqueur le plus couramment utilisé pour estimer les dommages musculaires. Cette enzyme, aussi appelée créatine phosphokinase (CPK), est impliquée dans la resynthèse rapide de l’ATP à partir de la phosphocréatine (PCr) [19]. Lors d’un effort intense (notamment excentrique), des microlésions musculaires augmentent la perméabilité des membranes et laissent fuir la CK dans la circulation sanguine. Son taux plasmatique est donc un indicateur indirect du stress musculaire subi — avec toutefois une variabilité interindividuelle importante.

Ces marqueurs sont d’ailleurs corrélés entre eux :

- DOMS ↔ CK ↔ baisse de MVC

- Une baisse de la force musculaire peut persister même après disparition des douleurs, suggérant une atteinte plus profonde de la commande neuromusculaire.

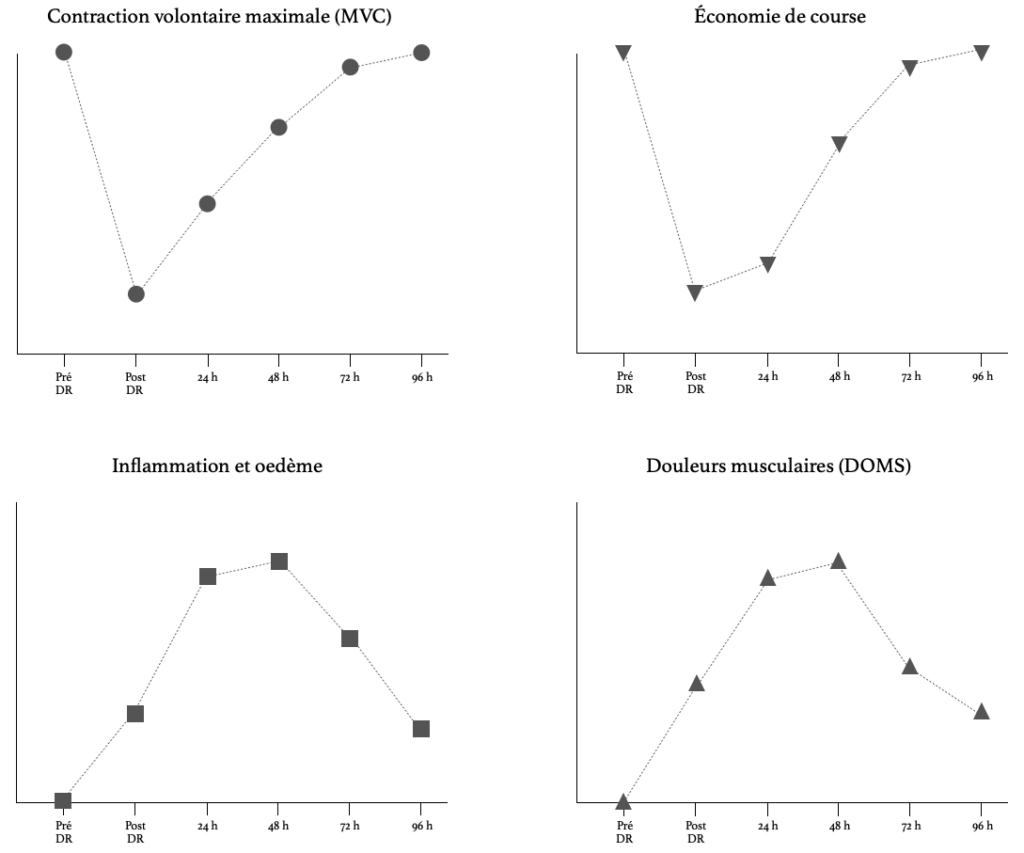

La revue de littérature citée propose une synthèse des durées de récupération observées. À partir de différents protocoles (ex. : 30 min à –10° à 12 km/h ; ou 45 min à –15 %), les chercheurs ont montré que les marqueurs comme la MVC, les DOMS ou le CK pouvaient mettre jusqu’à 96 heures (4 jours) à revenir à leur niveau de base — et parfois plus, notamment pour la douleur et l’inflammation. Ce délai relativement long est caractéristique des contractions excentriques, connues pour engendrer des dommages structuraux durables. À l’inverse, un effort équivalent en montée (donc avec travail concentrique) nécessite une récupération bien plus rapide. La descente est donc nettement plus stressante pour le système neuromusculaire, et nécessite une préparation spécifique, ainsi qu’une gestion fine de la récupération.

Figure 5 : Représentation schématique du déroulement temporel des altérations consécutives à une course en descente (DR), inspiré de [12]

Mais ce n’est pas tout : la fatigue générée par la descente dépasse le simple cadre musculaire périphérique. Elle touche également le système nerveux central, avec une inhibition centrale qui affecte même des muscles non sollicités directement. C’est ce qu’a démontré l’étude de Brandenberger et al. [13]. Dans ce protocole, 12 sujets non entraînés spécifiquement à la descente ont couru 1 heure à –10 % de pente à 75 % du VO₂max, jusqu’à provoquer des lésions intentionnelles des quadriceps. Les chercheurs ont ensuite évalué la force maximale volontaire, les dommages musculaires (via la force twitch) et l’activation neuromusculaire, à la fois sur le quadriceps (muscle sollicité) et sur le biceps (non sollicité).

Résultats sur les quadriceps :

- Perte de force massive et prolongée : –53,5 % juste après, >–50 % à 24h et 48h.

- Baisse de la force twitch : signe de dommages périphériques.

- Activation volontaire réduite (–23 à –26 %) : marque une inhibition centrale.

Résultats sur les biceps :

- Perte de force significative malgré l’absence d’effort : –13,2 % juste après, –17,3 % à 24h.

- Aucune baisse de la force twitch : donc pas de dommage local.

- Activation volontaire réduite (–13 à –21 %) : la fatigue est donc centrale, liée au système nerveux.

En résumé, la course en descente génère des dommages musculaires locaux importants, mais aussi une altération globale de l’activation musculaire. Ce phénomène d’inhibition centrale est probablement médié par des signaux afférents (issus des tissus lésés), une inflammation systémique et un reconditionnement temporaire des voies de recrutement. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi, après un gros bloc de descentes, même les muscles non sollicités directement — comme ceux du haut du corps — semblent incapables de donner leur plein potentiel. Une composante essentielle à prendre en compte quand on s’apprête à relancer avec les bâtons dans une dernière montée.

Progresser en descente

Avec tout ce qui a été mis en avant depuis le début de l’article, les axes de progression pour la descente sont nombreux.

Le Repeated Bout Effect (RBE)

Face à un stimuli, le corps va s’adapter, et c’est tout particulièrement vrai pour la course en descente ! Un phénomène qui a été mis en avant concernant la course en descente est le Repeated Bout Effect. Celui-ci signifie littéralement Effet de protection répété (à confirmer) et désigne l’adaptation protectrice qui suit un premier exercice excentrique.

Résultats des études

L’étude de Khassetarash et al. [14] illustre bien le phénomène de Repeated Bout Effect (RBE). Les auteurs ont comparé, chez dix coureurs récréatifs, la fatigue neuromusculaire, les douleurs musculaires, la concentration sanguine de créatine kinase (CK), ainsi que les modifications biomécaniques et le coût énergétique entre deux descentes de 30 min à −20 % de pente, courues à 10 km/h et réalisées à trois semaines d’intervalle.

Les résultats observés sont

- Fatigue neuromusculaire :

- Descente 1 (DR1) : Perte de force MVC –16.5 %, retour à la normale à J+48.

- Descente 2 (DR2) : Perte de force atténuée –8.4 %, retour à la normale à J+24.

- Douleurs musculaires : Plus faible et récupération plus rapide après DR2 (2.73 pts de douleur après DR1 vs 0.72 après DR2).

- CK : Élevée après DR1 (~522 U/L à 48 h), pas de hausse significative après DR2.

- Biomécanique :

- Changement de fréquence de pas, temps de contact, impulsion verticale après DR1 et DR2.

- L’excursion du centre de masse est réduite de manière plus marquée après DR2 (signe d’une stratégie plus économe ou préventive).

- Peu d’effets du RBE sur les autres paramètres biomécaniques.

- Coût énergétique : pas d’évolution significative, donc pas de RBE sur le coût énergétique de course.

Finalement, on observe d’après cette étude que le RBE semble refléter une meilleure tolérance neuromusculaire et biomécanique, une réduction des douleurs musculaires, sans modifier l’économie de course.

Ces résultats ont été confirmés par la revue de littérature de Nosaka et al. [15], qui conclut que le Repeated Bout Effect (RBE) réduit les dommages musculaires (courbatures/DOMS, perte de force, CK, etc.) lors d’un second effort excentrique. Elle affirme également que le RBE peut être déclenché par des exercices excentriques maximaux ou sous-maximaux, par des contractions isométriques à grande longueur musculaire, ou même par de faibles volumes (parfois 2 à 6 contractions suffisent). Toutefois, l’effet est généralement plus marqué lorsque la première séance génère un stress musculaire élevé. Des efforts très doux peuvent déjà initier une protection partielle.

Intensité ou volume ?

Le Repeated Bout Effect semble être d’autant plus marqué que l’intensité est élevée. L’étude de Eston et al. [16] montre en effet qu’avec une longueur de foulée plus longue, impliquant une force de contact au sol plus importante, le Repeated Bout Effect était plus marqué, notamment au niveau des douleurs musculaires. Cela signifie que pour maximiser cet effet, il serait plus pertinent de réaliser des descentes à vitesse élevée (pour encaisser des efforts plus élevés), plutôt que de réaliser beaucoup de volumes à faible intensité.

On pourrait penser qu’il faut descendre souvent pour progresser. Pourtant, les études sur le Repeated Bout Effect (Bontemps et al. [12] ; Eston et al. [16]) montrent qu’un seul effort excentrique bien mené génère une protection musculaire qui dure plusieurs semaines (parfois plus d’un mois).

Cela ouvre une réflexion. Est-ce qu’il ne serait pas inutile de multiplier les descentes intenses chaque semaine si le corps a déjà encodé le stimulus ? Il serait sans doute pertinent de cibler quelques blocs bien construits, espacés de 2 à 3 semaines, pour utiliser pleinement le RBE. Entre ces blocs, il est possible de maintenir un entretien gestuel avec des descentes modérées, intégrées dans les sorties longues ou en récup active, sans chercher à provoquer une stimulation importante.

Il n’en reste pas moins que pour progresser en descente, d’un point de vue tolérance des dommages musculaires, le premier levier à activer est de s’exposer à des dommages excentriques importants (pour avoir un effet protecteur assez fort), notamment via de la course en descente tout simplement.

Renforcement et force maximale

Le renforcement avec charges va jouer un rôle déterminant, surtout en début de cycle. Il comporte deux versants :

- Développement de la force maximale sur les muscles locomoteurs (quadriceps, ischio-jambiers), en veillant à développer la chaîne postérieure autant que la chaîne antérieure. L’idée ici n’est pas de détailler toutes les méthodes, le sujet est vaste. Quoi qu’il en soit, il ne sert pas à réinventer la roue : des protocoles simples fonctionnent très bien.

Exemple : deux exercices comme le squat (vecteur vertical) et le deadlift (vecteur horizontal), 3 séries de 3–4 répétitions à ~80 % de 1RM (avec 2–3 répétitions en réserve), 2–3 min de repos complet entre les séries, 2 fois/semaine, constituent une très bonne base. Pour compléter cette base, il est intéressant d’ajouter 1 ou 2 exercices pour les mollets (ciblé sur le gastrocnémien et le soléaire) et quelques exercices de pliométrie. - Prévention des blessures : d’une part en augmentant la charge tolérable par les tissus (notamment les tendons), d’autre part en renforçant le complexe pied-cheville pour prévenir les entorses. Le sujet (et la notion d’instabilité chronique de cheville) mériterait un article à part entière. Quoi qu’il en soit, développer la force, la mobilité et la réactivité au niveau du pied-cheville est un axe central.

Travail technique

Comme on a pu le voir, dès lors que la pente devient technique, les qualités purement mécaniques ne sont plus suffisantes. La notion de relâchement, d’engagement, de technique, de lecture de terrain entrent en jeu. Ces éléments doivent être travaillés spécifiquement via une exposition régulière en augmentant également la durée pour travailler ces qualités en état de fatigue. En effet, en état de fatigue, les capacités cognitives et de vigilance sont réduite, engendrant un moins bon relâchement et donc plus de contraintes encaissées et potentiellement la blessure (entorse par exemple). C’est également un bon moyen de travailler l’endurance des muscles stabilisateurs impliqués dans le contrôle postural.

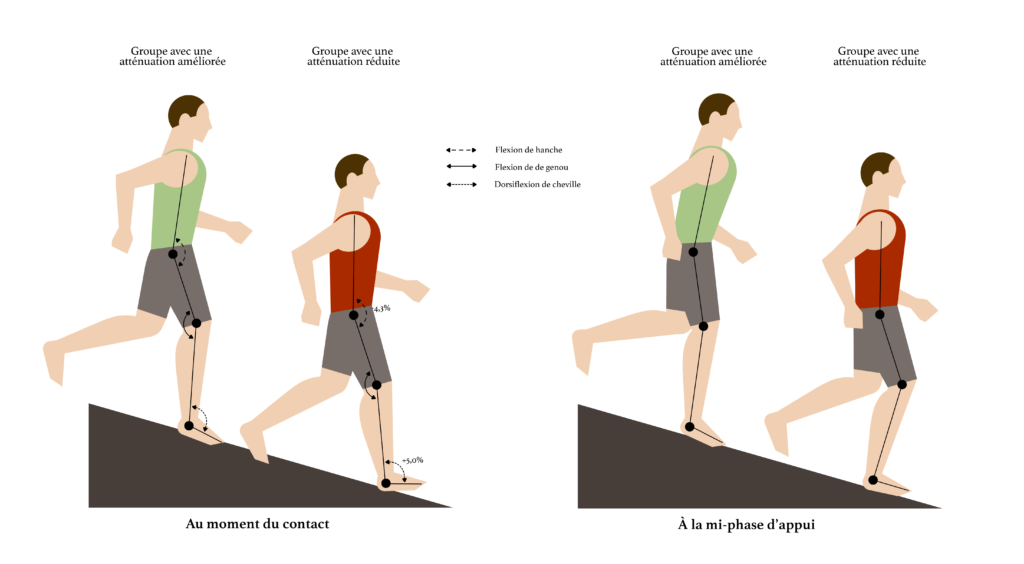

L’aspect technique sur la façon de s’engager en descente et la façon de poser le pied est loin d’être négligeable, notamment sur l’atténuation des chocs. L’étude de Chu et Caldwell (2004) [1] ont notamment mis en avant une forte variabilité interindividuelle sur l’atténuation des chocs en descente par rapport à la course à plat. Plus précisément, ils ont mis en évidence une réponse bimodale de ce phénomène : chez certains sujets, l’absorption des impacts s’améliorait par rapport à une course sur terrain plat, alors qu’elle se dégradait chez d’autres.

En comparant ces deux sous-groupes, les auteurs ont observé des différences cinématiques significatives dans leur manière de courir en descente :

- Au moment du contact talon, les coureurs avec une moins bonne atténuation des chocs affichaient une dorsiflexion plus marquée (+5,0°), une flexion de hanche plus faible (–4,3°) et un contact davantage antérieur que ceux dont l’atténuation était améliorée ;

- À la mi-phase d’appui, le sous-groupe avec une atténuation réduite montrait une dorsiflexion et une flexion du genou plus grandes, et une flexion de hanche plus faible, comparé au groupe avec atténuation accrue ;

- Ce même sous-groupe augmentait la durée de contact au sol et la longueur de foulée par rapport au groupe avec meilleure atténuation.

Figure 6 : Représentation schématique de la différence de technique entre des athlètes avec une amélioration vs détérioration de l’absorption des impacts sur de la course en descente par rapport à de la course à plat.

Ces résultats suggèrent que certains ajustements techniques peuvent améliorer l’absorption des impacts en descente, en particulier :

- Limiter l’attaque talon au profit d’une attaque médio ou avant pied, impliquant une flexion de genou plus élevée au moment du contact initial et une meilleur modération des efforts ;

- Adopter une inclinaison du tronc vers l’avant, ce qui permet d’augmenter la flexion de hanche ;

- Augmenter la fréquence, favorisant une longueur de foulée réduite, et un contact davantage sous le centre de gravité.

Ces résultats sont confirmés par l’étude de Giandolini et al. [17] qui montre que l’attaque avant-/médio-pied augmente les pics axiaux au tibia mais réduit les composantes transversales (cisaillement) et améliore l’atténuation des vibrations entre tibia et sacrum. Or, les structures osseuses tolèrent moins bien le cisaillement que la compression : réduire la composante transverse est donc un vrai enjeu préventif. Finalement, la technique de pose de pied apparaît clairement comme un levier de performance et de protection à travailler autant que les autres paramètres.

Monitorer son intensité

En descente, on est souvent tenté d’aller vite pour « faire la différence », car c’est là qu’on peut réellement gagner du temps, contrairement aux montées où la vitesse de déplacement est plus faible. Néanmoins, avec tout ce qu’on a vu sur les dommages musculaires et la fatigue générés par les descentes, il est essentiel de se poser la question suivante : comment monitorer son intensité pour ne pas compromettre sa performance en seconde partie de course, et donc le résultat final ?

Là où les choses se compliquent, c’est que la partie la plus sollicitante d’un point de vue musculaire et nerveux est aussi celle où l’intensité est la plus difficile à évaluer. La fréquence cardiaque n’est pas représentative, car elle chute naturellement en descente. La vitesse ou la puissance (même mesurée avec un capteur comme le Stryd) ne le sont pas non plus. Quant à la vitesse verticale en descente, elle est très dépendante du gradient et ne prend pas en compte l’aspect technique du terrain. Finalement, le seul indicateur « classique » qu’il nous reste est le ressenti d’effort, le fameux RPE (Rate of Perceived Exertion). Mais ce n’est pas un outil magique. Il faut s’entraîner à l’utiliser.

L’étude de Nuuttila et al. [18] a essayé d’évaluer la précision de différentes méthodes indirectes (appelées « points d’ancrage à intensité fixe ») pour estimer les seuils physiologiques chez des coureurs amateurs, à partir de :

- pourcentages de fréquence cardiaque maximale (HRmax),

- pourcentages de VO₂max,

- vitesses relatives à la vitesse maximale atteinte,

- et échelle de perception de l’effort (RPE).

Cette étude, réalisée sur 165 coureurs amateurs, montre que parmi tous les indicateurs testés, le RPE est celui qui présente la plus grande erreur moyenne. Bien sûr, cela s’explique par le niveau des participants (amateur) mais cela suggère clairement que la perception de l’effort, ça s’entraîne. Un bon moyen est de croiser régulièrement les indicateurs (fréquence cardiaque, vitesse, puissance), si les domaines d’intensité ont été correctement déterminés, avec son ressenti subjectif. En descente, il serait pertinent d’y ajouter des indicateurs secondaires comme le niveau de relâchement, la capacité à poser son pied avec précision ou encore la fluidité de la trajectoire. Ces éléments traduisent bien plus fidèlement l’intensité neuromusculaire réelle et le niveau de fatigue dans lequel on se trouve que la seule fréquence cardiaque.

Une autre approche consiste à se dire que prévenir vaut mieux que guérir. Autrement dit, opter pour une stratégie de pacing conservative en descente. Cela peut passer par un repérage du parcours ou de portions similaires, où tu détermines un temps cible « sûr » pour chaque descente, en se basant sur :

- les sensations éprouvées à l’entraînement et/ou sur la reconnaissance du parcours,

- le niveau de fatigue généré ensuite

Conclusion

On comprend que performer en descente repose sur deux piliers : aller vite et tolérer les contraintes mécaniques associées. Ce binôme conditionne la capacité à rester rapide tout au long de la course. Pour reboucler sur l’adage « Le trail se gagne en montée et se perd en descente », ce n’est pas parce qu’en descente on va plus vite, mais parce qu’une descente mal gérée/préparée amplifie fortement la fatigue et les dommages musculaires, réduit la capacité de production de force, et impacte négativement l’allure sur toutes les pentes.